【画面をクリックしてください。拡大画面を見ることができます。】

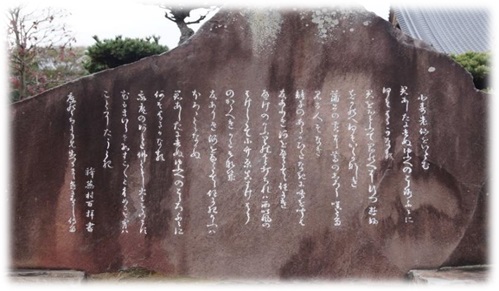

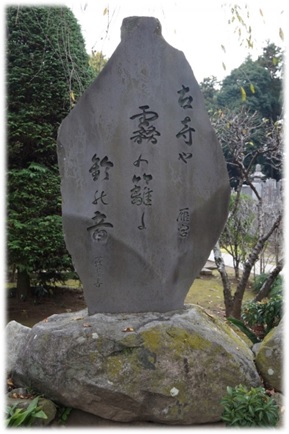

碑石は、根府川石(安山岩、神奈川県小田原市根府川産) 高さ 6尺4寸(約2m) 幅 4尺6寸(約1.4m) 厚み 約7寸(22cm) 台石は、筑波石(花崗岩、茨城県筑波山塊産)間口 8尺(約2.4m) 奥行 4尺(約1.2m) 高さ 2尺2寸(約66cm) どっしりとした台石の上に立つ碑石は表面を石なりに磨き、そこに「蕪村」が結城時代に詠んだ句の中から結城にふさわしい上記の一句が選ばれ、建立当時の著名な俳人「山口青邨」の揮毫により刻されたものでした。 碑陰には、この碑建立の経緯と年月日が刻されています。 施工は当社「宮田石材商会」です。 |

| 与謝蕪村 |

「俳聖」とも呼ばれ画人でもあった「与謝蕪村」(当初は「宰鳥」の号)は、享保元年(1716年)摂津国東成郡毛馬村

(現・大阪市都島区毛馬)に生まれ、本姓は「谷口」と云われますが、両親や生育等、詳しくはわからないのです。 「俳聖」とも呼ばれ画人でもあった「与謝蕪村」(当初は「宰鳥」の号)は、享保元年(1716年)摂津国東成郡毛馬村

(現・大阪市都島区毛馬)に生まれ、本姓は「谷口」と云われますが、両親や生育等、詳しくはわからないのです。元文2年(1737年)江戸日本橋石町に「夜半亭」の俳諧の居を構えていた 「早野巴人」 (この後、夜半亭宗阿と号す〉に師事、同居の弟子となります。(宰鳥20歳の頃) |

|

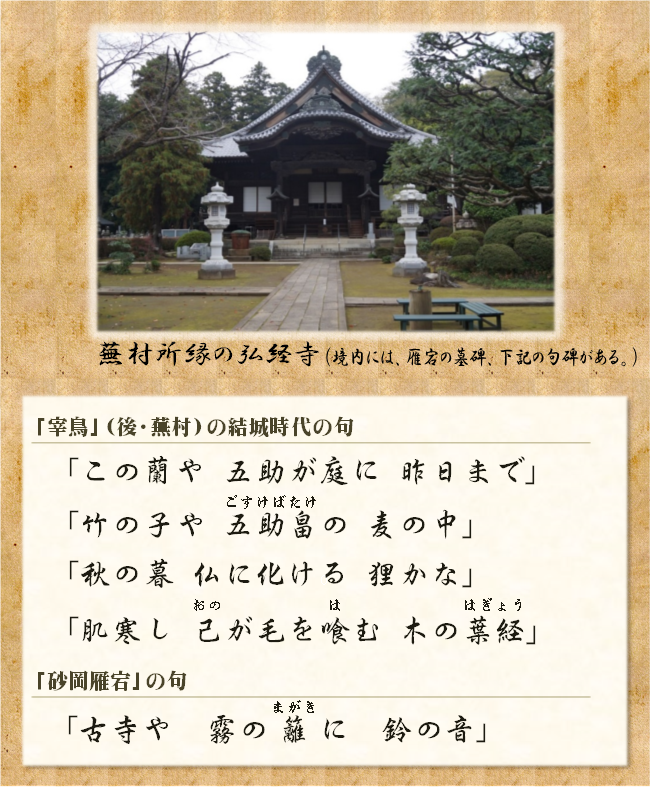

「与謝蕪村」の俳諧の師、早野巴人〈夜半亭宗阿〉 「早野巴人」(夜半亭宗阿)は、延宝4年(1676年)下野国那須烏山の生まれで、幼くして 江戸に出て「俳諧」の道に入ります。10代の終わりごろには《松尾芭蕉》の「奥の細道」の足跡を辿り、東北地方を行脚して回った後、当時江戸の「蕉門の双璧」といわれていた「宝井其角」の門に入り俳諧を学びます。 「同門」に結城の「砂岡尚我(砂岡雁宕の父)」と「砂岡雁宕」がいたのでした。 しかし、「松尾芭蕉」没後50年になる当時の江戸俳壇は、次第に「洒脱」と「諷刺」に転じると同時に、『《句会》でだれが入選するか・・』を賭けの対象にするなど、「句作」よりも集まって騒ぐなど次第に低俗化し、「松尾芭蕉」時代の趣とは全く異なったものになっていきます。 このことに嫌気を刺した「早野巴人」は、享保12年(1727年)江戸を離れ京都に移り、同地で「俳諧」の師として活躍します。この京都時代に「宰鳥」(後の与謝蕪村)がその門に入っています。 元文元年(1736年)結城の砂岡雁宕は、京の「早野巴人」を訪れ「江戸俳諧の刷新」を訴え、「江戸に帰るよう」懇請します。「砂岡雁宕」の思いを聞いた「巴人」は、翌・元文2年(1737年)、江戸・日本橋石町に上記の「夜半亭」を構え、 「宋阿」と号し、「芭蕉」のさびを「俳諧禅」と呼び慕い、《伝心の法》と伝え、俳諧の師として活躍します。これ以降、同居している弟子「宰鳥」と「砂岡雁宕」の交遊も深まっていきます。 元文5年(1741年)には、「砂岡雁宕」は、師である「夜半亭宗阿」、「宰鳥」と共に『筑波山』に詣でています。 「若竹や 筑波に雲の かかる時 (宗阿)」 寛保2年(1742年)6月、「宋阿」は弟子の「宰鳥」に看取られ江戸・夜半亭で亡くなります。 |

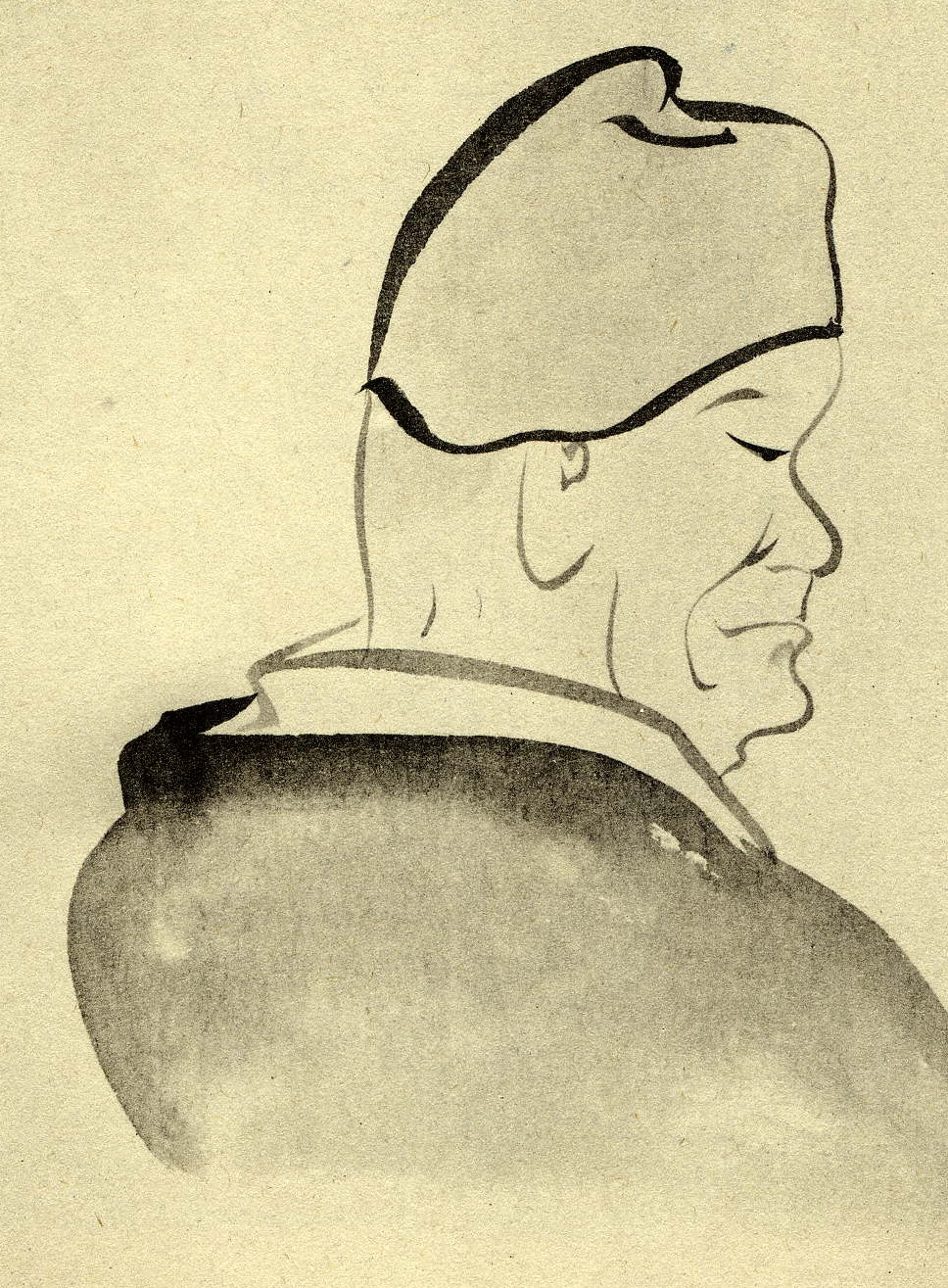

| 寛保2年(1742年)秋、師「夜半亭宗阿」を亡くした27歳の若い「宰鳥」は「砂岡雁宕」を頼り、結城を訪れます。 これから後約10年間、「砂岡雁宕」宅に寓居し、その後は「弘経寺」内に庵を設けそこに住むのです。こうして結城に住まうようになった「宰鳥」は、その間、結城在住の俳友《(砂岡雁宕)をはじめ「早見晋我」晋我の子「桃彦」、他》 や下館在住の中村風篁、下総国関宿(現・千葉県野田市関宿)在住の俳友と句会を開いたり、「絵」を描いたり、 中国明の画家「文徴明」の絵「八勝図巻」の模写で明け暮れます。結城の弘経寺には、客殿襖4枚の表裏に淡彩の梅花、山水両図、帯戸2枚に極彩色の松樹と鳳凰の絵が残されています(茨城県文化財指定)。 |

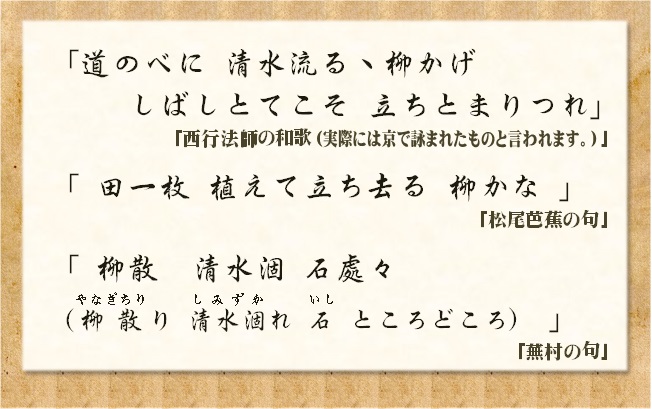

| また、「芭蕉」の奥の細道の足跡を辿り、「旅の僧姿」で東北を訪ね歩き、宿代の代わりに「絵」を描いて渡していたといいます。「蕉風回帰」と言われます。 この旅の中で、下野国那須郡芦野の「遊行柳」を訪れています。「謡曲・遊行柳(室町時代の作)」にも登場し、「西行法師」所縁といわれる柳は、「遊行上人」が「時宗」の布教の際立ち寄ったと言われ、「松尾芭蕉」も立ち寄り、句を残しています。 |

|

この旅の途上、「宰鳥」は「砂岡雁宕」の娘婿である宇都宮の「佐藤露鳩」宅に寓居しそこで編集した「歳旦帳(宇都宮歳旦帳)」で初めて「蕪村」の号を用いています。《寛保4年(1744年)》 俳句を作り絵を描き近郷近在を逍遥し、時として旅に出るというこの結城での暮らし10年間は、蕪村にとっては多感な青年時代を様々な面で「蕪村」という人間を作り上げていった時代だったといえましょう。 同好の士である「砂岡雁宕」をはじめ多くの俳人との関わり合いや、寓居していた弘経寺の住職成誉大元上人との関わり合いの中で、その芸術性と人間性を高めるとともに、その資質を高め・深めていったものと考えられます。 40歳を過ぎてから、大きく花開く蕪村の「画人」として「俳人」としてのその基がこの結城時代にあったといえましょう。 中でも、「早見晋我」との交遊は、特別大きな関わりを持ったものといえるでしょう。師である「夜半亭宗阿」を67歳で看取った「宰鳥」が江戸を離れ結城に住まいする中で、師の歳に近い「早見晋我」には、その中に「父」や「師」の姿を見ていたのではないでしょうか。 「早見晋我」(号を晋我から素順、後に北寿と改める)は延享2年(1745年)1月75歳で亡くなります。この「北寿」の死に遭っての「蕪村」は悲嘆に掻き暮れたと考えられます。それは、後に「北寿」(早見晋我)没後50回忌追善句集(いそのはな)への追悼寄稿により明確なものとなります。 宝暦元年(1751年)「蕪村」は結城を離れ、丹後、讃岐などを歴遊し42歳頃京都に居を構えます。そして「与謝」の姓を名乗り、妻帯し一人娘も生まれ、「画人」としての才を振るい多くの素晴らしい作品を残し、また「俳人」として大きく花開き、その名が広く知れわたります。 天明3年12月25日(1784年1月17日)京都で68歳で亡くなります。 |

|

「正岡子規(本名・升(のぼる)」「俳人・歌人」慶応3年(1867年)、伊予国温泉郡藤原本町(現・愛媛県松山市)生。 東大予備門《(のち一高・現東大教養学部)入学。同窓には「夏目漱石」がいる。》から「帝国大学」入学後、中退。 結核を患い、喀血したところから「ホトトギス」の漢字表記《子規》を俳号とした。また、松山に帰った後、俳句誌「ホトトギス」を刊行し、俳句分類や与謝蕪村などを研究し、俳句の世界に大きく貢献した。また短歌においては「根岸短歌会」を主催し、短歌の革新に努めた。 後、伊藤左千夫、長塚節らの弟子により『アララギ』へと発展していく。「野球」を愛し、自分もプレーした。「打者」「走者」「直球」「四球」など翻訳したことなどを含め「野球」の普及の功績により「野球殿堂」入りした。 明治35年9月19日35歳で没。(1902年)没後《「ホトトギス」は高浜虚子が引き継いでゆく。》 |

|

「宰鳥(後の蕪村)」を面倒見た「砂岡雁宕」とは? 「結城秀康」越前転封《慶長5年(1600年)》の後、約百年間、結城は徳川幕府直轄領となり、結城十人士といわれる人達が街をまとめていました。 元禄12年(1703年)水野家が「結城城」築城を命じられ入封して治め、一万八千石の城下として繁栄していました。結城十人士の一人である伊佐岡家の分家「砂岡家」は、醤油の醸造・販売や、田川、鬼怒川の舟運を扱い豊かな財力を有していました。 祖父・宗春、父・我尚、共に優れた俳人であり町内には多くの同好の士がおり江戸の俳諧仲間や近郊の仲間とともに《句会》を開くなど盛んでした。「雁宕」も父と共に「内田沾山」に学び、のち「宝井其角」に師事、その後「早野巴人」の高弟となり、江戸俳諧にその名を知らしめます。 このような中、寄る辺ない身となった「宰鳥」は砂岡雁宕を頼ってきたものなのです。 蕪村帰西の後、「雁宕」は、常陸・下野などの俳友を訪ねて俳会に列したり、師匠の「夜半亭宗阿17回忌」法要(宝暦8年6月開(1758年))には、はるばる結城から参列するために晩春には結城を立ち、 5月には京都到着、近江、伊勢などを見て回り、蕪村とも久々の対面がかなうと期待していましたが、蕪村は宮津に居り法要への参加はありませんでした。その後、芭蕉の「奥の細道」を辿り、東北を旅してまわります。 (1760年夏〜1767年夏)仙台では、「高野百里」の「茅風庵」に仮道場を設け、2年ほど同地で「俳句の師」として過ごし「茅風庵2世」を名乗ります。結城に帰った後は「大島蓼太(雪中庵蓼太・・嵐雪の門下、三千人の弟子がいたという)」の「雪おろし」に反論「蓼摺り古義」「俳諧一字般若」を以て「俳論」を戦わせています。 安永2年(1773年)7月30日亡くなります。(生年不詳のため歳は不明) |

結城・弘経寺内の「砂岡雁宕の句碑」 「古寺や霧の籬(まがき)に鈴の音」 昭和55年4月、(市制施行25周年記念)建立 ◆◇◆当社「宮田石材商会」施工◆◇◆ | |

|

結城・弘経寺内の「砂岡雁宕」の墓碑 |